7.05

1800

6.40

122

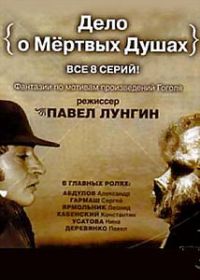

Сериал Дело о Мертвых душах онлайн

Актеры:

Александр Абдулов, Иван Агапов, Павел Деревянко, Елена Галибина, Сергей Гармаш, Александр Ильин, Константин Хабенский, Андрей Кочетков, Сергей Колесников, Павел Любимцев

Режисер:

Павел Лунгин

Жанр:

комедия, отечественные, приключения, драмы

Страна:

Россия

Вышел:

2005

Добавлено:

добавлен сериал полностью из 8

(19.07.2010)

В основе этой завораживающей и порой пугающей истории лежит не увядающий шедевр Николая Васильевича Гоголя, заимствованный, словно тень, из его знаменитых произведений. Сюжет разворачивается вокруг молодого чиновника, прибывшего из бурного и беззаконного Петербурга в тихий, поначалу казавшийся невинным городок N, которому поручено расследовать нарастающий хаос, необъяснимые аномалии и серию странных, словно вырванных из кошмара, происшествий.

Сергей Чичиков, информированный о надвигающейся возможном инспекции и, скорее всего, о суровом суде, ощущал себя, словно загнанный зверь, отчаянно пытавшийся найти и собрать все "мертвые души" – не только имущественные, но и моральные, скрытые от посторонних глаз. Его действия были продиктованы не столько справедливостью, сколько страхом разоблачения, отчаянной попыткой скрыть истинную природу своей деятельности и избежать, как это могло произойти, беспощадного исхода.

Начав свое расследование, молодой чиновник, имя которого так и осталось в истории лишь как Шиллер, вскоре столкнулся с необъяснимыми явлениями, граничащими с мистикой. Ему постоянно создавалось неуловимое, но навязчивое ощущение, будто за ним неустанно следит незримый наблюдатель, чьи мотивы и намерения оставались в глубокой тайне. Неужели это лишь плод измотанного воображения, порожденный душной атмосферой провинциального городка и напряжением, вызванным предстоящей проверкой? Или же, как утверждали шепотом старые горожане, в N действительно таились мистические силы и тайны, переплетенные с судьбами его обитателей?

Вопрос оставался открытым, и судьба молодого чиновника висела на волоске. Сможет ли он, несмотря на свою юность, неопытность и, возможно, собственную некомпетентность, докопаться до самой сути происходящего, разгадать клубок интриг и опасностей, окружавших его, и, главное, сумеет ли сохранить свою жизнь и, возможно, еще и собственную репутацию, не став жертвой невидимой вражды или, что еще хуже, невольно подставив себя в ловушку, скрытую в самом сердце этого загадочного и, похоже, проклятого места? Ответ на этот вопрос, как и сама история, полон неожиданных поворотов и неразрешенных загадок, заставляя читателя задуматься о природе человеческой вины, о границах между реальностью и иллюзией, и о том, что порой, истина оказывается гораздо страшнее, чем все, что можно себе представить.

Рецензии

Эта экранизация произведений Николая Гоголя представляет собой не просто слепое перенесение на экран литературных шедевров, а смелую, многослойную интерпретацию, подкрепленную мастерским режиссерским почерком. Сериал, состоящий из восьми ярких эпизодов, создает мозаичное полотно, где каждый фрагмент – отсылка к ключевым произведениям Гоголя, воплощенная в живой и насыщенной деталями картине.

Основной герой, Шиллер, становится в центре нашего внимания на протяжении всего повествования. Изначально он предстает перед нами как запуганный, закомплексованный чиновник, поглощенный чтением утопических романов английских писателей – Т. Компанеллы, Т. Мора. При этом, он демонстрирует не просто отсутствие флегматичности в отношении судьбы Российской империи, а и глубокие размышления о ее будущем, обреченные, к сожалению, на забытье. Признаться, не всему русскому человеку удается своевременно осознать суть проблем, но, как ни трагично это звучит, не все готовы выдвинуть свои порывы сердца в видимое освещении. И, вопреки некоторым убеждениям, в тайне, в молчании, по чудаковски, такая судьба часто приходится сполошить непризнанной интеллигенции.

В городке N, который становится основной сценой действия, задушенная атмосфера страха перед администрацией, выражается в безответной сострадательности к капитану Копейкину, в отрицании возможности поужинать «для хорошего расположения перед грядущей ревизией», когда забываются простейшие детали – например, вкус ананаса. Гоголевский гротеск проявляется в каждом кадре – в целом городе N, который по сути, является сценкой с натуры. И что с этим делать с нашим героем? В поисках пропавшего Чичикова, обитатели городка N выясняют, что он является Шиллером, а уже после того, как тот научился гасить взятки, перемещать шинель и отрицать существование всех вокруг – как своих, так и других. Когда российскому человеку предоставляют убеждение в том, что у него есть администрация, это становится достоверной гоголевской гротескной ситуацией, с заранее предустановленным и грустным концом.

Образ Чичикова, сыгранный Хабенским, совершенно трансформируется, приобретая дьявольскую интерпретацию, хотя в романе создатель лишь подталкивает к этой версии, указывая на двойственную натуру Чичикова и его веру в духовное восстановление. Взять в толк, почему Чичиков бес – он скупит мертвые души. И, касаясь живой воротилы Шиллера, вдруг становится черствою, как камень... Не прошел Ваня тесты золотом? Недостает простого памятования – как целый город N со своими помещиками, чьи души закостенели и почти погибли, что на самом деле, души не погибают – они вечны. Эта выдумка звучит искренне у двух "сиамских болванов" – Бобчинского и Добчинского. Финал кинофильма остается открытым, поскольку было затронуто множество важных вопросов, на которые не было дано ответов.

Создатели экранизации не попытались изменить классику, не взяли за цель создать триллер в стиле "Дракулы 2000", потому что в основе гголевских сюжетов заложено возможность создать такое нечто. Они не стремились к усилению эффектов – костюмы, поведение, стиль – это попытка восстановить время первой пятидесяти процентов 19 века.

Рекомендуем эту экранизацию всем, кто оценивает русскую классическую литературу, кто читает ее, а не лишь смотрит, кто читает критическую литературу и различные объяснения такого либо другого творения, в предоставленном случае – гголевских произведений. Тогда появится больше удовольствия от просмотра, правда, не всего усвоишь, т.к. материал для изучения очень глубок.

Образ сложной и многогранной личности Гоголя, созвучной его творчеству, всегда вызывал во мне глубокое восхищение. Среди всех классических писателей, я склонен считать его фигуру лидирующей, и, пожалуй, лишь Довлатов, в своем лаконичном и искреннем письме к читателю, может претендовать на сравнение. Однако, это, конечно, исключительно личное мнение – и, возможно, многие разделят его.

Впрочем, обращаясь к кинематографическим адаптациям произведений Гоголя, становится очевидным, что их ценность, в значительной мере, определяется близостью к источнику. Несмотря на достойные экранизации, написанное Николаем Васильевичем два столетия назад, остается актуальным, не теряя своей силы и значимости. Безусловно, самая изумительная игра актеров и максимальная схожесть с рукописным оригиналом – не заменят восхитительного слога гениального классика, что, несомненно, является основополагающим аспектом произведения.

Однако, любовь к гоголевским произведениям не умаляет достоинств их кинематографических интерпретаций. Сериал «Дело о мертвых душах» 2005 года, режиссера Павла Лунгина, пробуждает во мне весьма специфические, порой, даже непостижимые чувства. Изначально, этот проект не вписывался ни в одну конкретную жанровую категорию – что, в некотором смысле, вполне оправдано, учитывая многогранный характер гоголевского произведения. Режиссер сам обозначил его как «фантазия», что, несомненно, отражает его стремление к максимальной свободе в интерпретации. И, пожалуй, именно этот подход и определил ключевые особенности данного проекта. Равно как и попытка представить литературный материал в новом, уникальном освещении. Путь Лунгина был сложным, многозначительным и, безусловно, разнообразным, сопровождавшимся его личным видением определенных эпизодов, что, в итоге, и предоставило нам достаточно оригинальное произведение, оставляющее, в целом, весьма приятное впечатление.

По прибытию к этой истории, я испытал некоторое затруднение, сопровождавшееся раздражением от картонных декораций, не совсем естественной игры актеров и неожиданных сюжетных поворотов, вызывавших мысли о необходимости консилиума психиатров для всех участников процесса. Мне потребовалось нечеловеческое упорство, чтобы не сдаться и продолжить просмотр. Интрига, безусловно, разворачивалась, сюжет динамично развивался, и я, к собственному удивлению, увлекся им – и, к концу сериала, я был уже практически сродни персоналям данной картины. Внезапно, я понял, что хотел мне показать режиссер – наигранность, обезбашенность, даже некоторую провокационность постановки – все это создавало специфическую атмосферу для подачи исходного материала.

Каждый персонаж, в интерпретации Лунгина, был преобразован, соответствуя его видению. Однако, ключевые характеристики этих персонажей, их гоголевская суть, были сохранены – что, по моему мнению, является главным достоинством данной адаптации. Это было сделано настолько мастерски, что любое другое объяснение кажется невозможным. Скорее, это была попытка представить этих персонажей такими, какими их видит режиссер, со всеми, присущими им, недостатками, которые стали в прямом смысле нарицательными благодаря гению автора.

Помимо бессмертных персонажей, непосредственно связанных с “Мертвыми душами”, в сериале проскальзывают отголоски “Шинели”, “Носа”, “Вия”, “Ревизора”, “Невского проспекта”. И если Гоголь создал портреты “рож” – беззлобных, хищных личностей, Лунгин преобразовал их в “хари” – что, в свою очередь, раскрывает значительную разницу в эмоциональных оттенках. И если герои у Гоголя вызывают усмешку и, скорее, брезгливость, то персонажи Лунгина – способствуют появлению отвращения. И, в принципе, это правильно – пороки должны быть отвратительны, а не вызывать улыбку. Если у классика описание персонажей и их поступков порой гиперболизировано и выражено в гротескной форме, то эти же герои у Лунгина становятся центральными фигурами некоей фантасмагории, логически перетекающей в будни известных учреждений с “палатой № 6”. Вначале, это казалось диким бредом, но по окончанию просмотра остаются весьма занимательные ощущения, и отсутствуют жалость по поводу “впустую потраченного времени”.

Говоря о сериале, нельзя не отметить актерскую игру. Особенно, порадовал Деревянко – и честно говоря, я даже не думал, что он может так эффективно играть. А Гармаш? Я давно знал, что он великолепный актер, а то, что он оказался истинным гоголевским актером – это стало для меня настоящим открытием. Ведь у каждого классика есть свои актеры, как, например, у Достоевского – Инна Чурикова и Евгений Миронов, а вот Гармаш оказался гоголевским. Замечательно в сериале сыграл и Ильин, впрочем, актеры все были великолепны, и, потому, проще было выразить свой восторг по отношению к каждому из них, а не перечислять их по очереди.

В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на неоднозначные оценки, сериал «Дело о мертвых душах» 2005 года, безусловно, представляет собой интересную и, в какой-то мере, оригинальную интерпретацию гоголевского произведения. Это произведение, в котором режиссер, вкладывая в него свой личный взгляд, сумел создать неповторимую атмосферу, оставить зрителя в раздумьях и заставил по-новому взглянуть на вечные темы, поднятые гением Николая Васильевича Гоголя.

В тишине домашнего вечера, отодвинув под ногами остатки ужина, я, совершенно неожиданно для себя, вновь обратила взор на экранизацию 2005 года, созданную гением Павла Лунгина. И, признаться честно, это было откровением – я не просто восхищалась, я словно вновь переживала каждую минуту этого, казалось бы, давно ушедшего в прошлое шедевра. Где же, спрашивается, той всеобщей полярной реакции, той бурной, животворящей дискуссии, которую ожидаешь от произведения столь масштаба и глубины? Рецензирование, казалось бы, отсутствовало, профессиональные оценки, как будто и не существовали. Напоминая себе, как восторженно и без остатка был принят фильм "Адмирал", я не могла не задаться вопросом: почему же столь талантливое и, я убеждена, важное творение, созданное Лунгиным, так и осталось в тени?

Мне казалось, что каждый эпизод, каждая сцена этого фильма – это словно драгоценный, редкий камень, который нужно бережно смаковать, наслаждаясь его глубиной и многослойностью. В сущности, признание в высоком качестве получается не всем, а лишь тем, кто способен по-настоящему оценить сложность и тонкость киноискусства, кто способен увидеть в произведении не только визуальную составляющую, но и глубокий смысл, скрытый за его сюжетом.

И вот, с великой радостью, я хочу поделиться своими размышлениями о удивительном творчестве Юрия Арабова, автора сценария, который сумел с блестящей талантом сплести воедино несколько произведений Николая Гоголя. Это было не просто переложение, а вдохновенная переработка, передача духа и атмосферы самого Гоголя. Арабов умело размыл границы между разными поэмами, создав универсальную картину, которая оказалась крайне актуальной и в нашем времени.

И, разумеется, особое внимание заслуживает внимание к деталям. Декорации, костюмы, реквизит – все продумано до мелочей, каждый предмет в фильме выполнен с безупречной точностью. Настоящие ружья, каждый из которых отражает дух эпохи, подчеркивают неоспоримый талант режиссера. И, не удивительно, что в современном кинематографе мало режиссеров так ревниво заботится о каждой детали, стремясь создать уникальную атмосферу на экране.

Особенно запомнило мне обращение Ноздрева, воплощенное Ярмольником. До этого момента я считала, что Ярмольник – только один из многих актеров, одноразовый талант. Но после этой роли я поняла, что у него есть не один талант, что он – действительно великий актер, способный передать сложные эмоции и характеры с беспрецедентной правдивостью. И, конечно, нельзя не отметить потрясающую работу Павла Деревянко, его потенциал особенно заметен после съемок в фильме "Обратная сторона луны".

Мне кажется, что этот фильм – это лучший пример гения Павла Лунгина! И, особенно, чудесным образом передано на экран дух гоголевских произведений, которые не потеряли своей актуальности и в нашем временном. "Браво, Мастер!" – хотелось бы сказать, в знак признательности творцу этого удивительного фильма. В нем сводятся в один комплекс Гоголь, Булгаков, Великий Канцлер, и Дастоевский, город N, который представляет собой собрание самых уродливых и низких грехов человеческого рода, город, который лежит в желтом тумане – как в картинах Босха. Сцены бала напоминают цирк Дю Солей, когда одновременно присутствуют и радость и страх.

И, по итогам, мы видим простой и обычный для русского народа финал: "Воруйте все, а сядет крайний" – это суть человеческой натуры, не изменявшаяся за все время истории. И особенно замечательно то, что Лунгин умел связать произведения Гоголя с современностью, выпустить "нечто такое на злобу дня", и, я думаю, он умел это сделать крайне успешно! "Браво, великолепному режиссеру!" – это мой настоящий и искренний вывод.